うま味とは、5番目に認められた味です。味の素で有名なグルタミン酸ナトリウムをはじめ、いくつか種類があります。いくつか混ぜると相乗効果でさらにおいしくなります。

うま味は5番目の味

そもそも、うま味とは何でしょうか?うま味は、味です。塩味、甘味、酸味、苦味に次いで発見された、5番目の、一番新しい味です。

うま味の発見

実は、うま味という味は、日本で見つかりました。だしをよく使う日本人は経験的に、塩味や甘味とは違う味があると気づいていたのです。1908年に、東京大学の池田菊苗教授が、昆布からL-グルタミン酸ナトリウムを抽出に成功しました。そして、これがうま味の基となる成分だと突き止めました。まさに味の素、です。

また、1913年に鰹節から抽出されたイノシン酸が、1957年には干しシイタケから抽出されたグアニル酸が、それぞれうま味を与える成分であるとわかりました。

Just Savory?

そして日本は、うま味という5番目の味を認めてもらおうと努力しました。1985年から、何度も国際シンポジウムを開いては「うま味は5番目の味です!」と主張しました。

しかし、だしの文化のない海外の人たちには、うま味というものがピンとこなかったようです。例えば、塩味と甘味の混ぜ物であるといわれたり、香ばしいとか好ましいとかいう意味の「Savory」であらわされたりしたようです。

和食の世界進出

同じころ、和食が徐々に海外に広まっていきました。そして、寿司やラーメンだけでなく、いろいろな料理があることも知られていきます。その過程で、どうやら甘味と塩味の混ぜ物ではない味があるようだ、というのも、徐々に広まっていきました。

最終的に1997年、ようやく、うま味が5番目の味として認めらました。さらに2000年には、味蕾にうま味を感じる器官があることもつきとめられました。受容体が確認されたというのは、うま味が味であると保証するためにも、とても重要な発見でした。

こうして、うま味=UMAMIは、長い年月をかけて人々に認められていきました。

うま味の種類

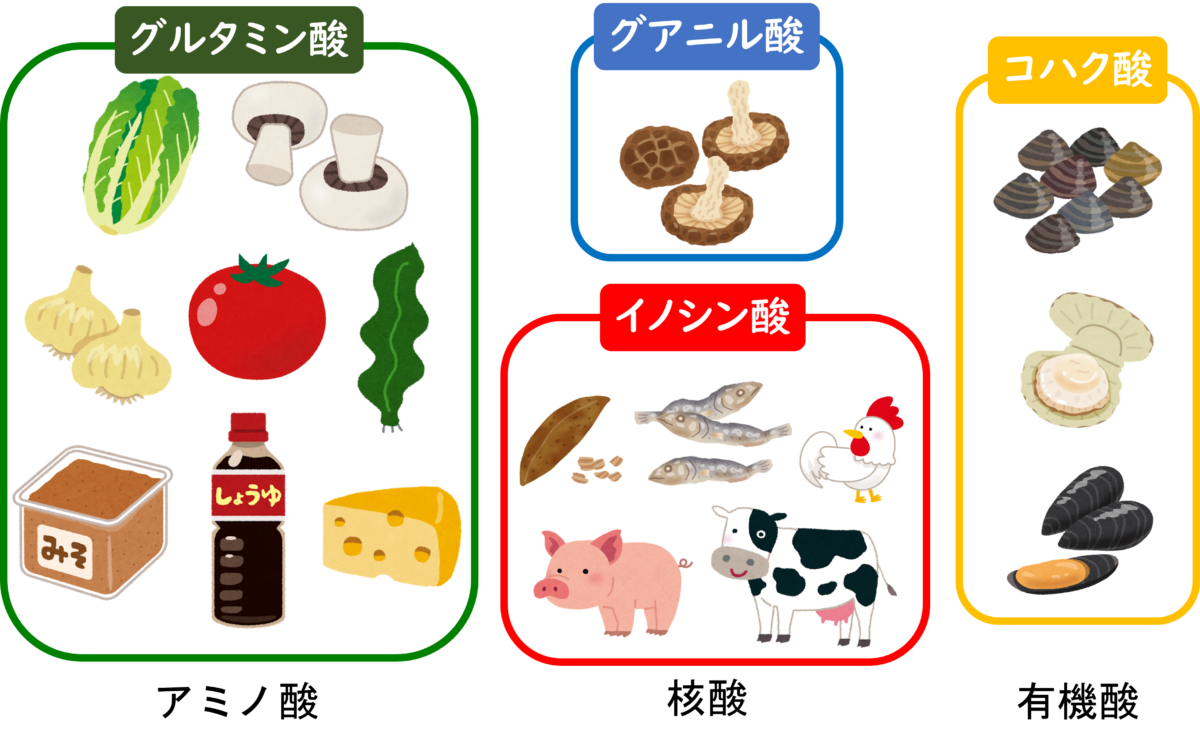

うま味には大きく分けて3つの種類があります。

アミノ酸

まずは、味の素で有名なグルタミン酸ナトリウムをはじめとする、アミノ酸グループです。トマト、たまねぎ、生のきのこなどに多く含まれます。

また、動物由来の食べ物を熟成させたときにも、このグルタミン酸が生成されます。具体的には、チーズや生ハムです。そして、味噌や醤油などに含まれるうま味もグルタミン酸です。

調味料では、グルタミン酸ナトリウム、味の素が該当します。

核酸

核酸グループの二種類のうま味成分をまとめて「5′-リボヌクレオチド二ナトリウム」と表すこともあります。これは、うま味調味料のいの一番やハイミーなどに含まれています。

グアニル酸

干ししいたけなど、乾燥させたきのこに含まれるのがこのグアニル酸です。誤解されがちですが、生のきのこに含まれるのはグルタミン酸です。グアニル酸はほぼ含まれません。

グアニル酸は、きのこを加工することで簡単に増やすことができます。具体的には、きのこを乾燥させたり、冷凍させたりすると、グアニル酸が増えます。

イノシン酸

かつおぶしなどに含まれるのがこのイノシン酸です。にぼしや肉類にも多く含まれ、基本的には動物由来のうま味です。

ですが、植物からも作ることができます。うま味調味料のひとつであるハイミーは、グルタミン酸ナトリウム92%、イノシン酸ナトリウム4%、グアニル酸ナトリウム4%を含みますが、材料は植物由来です。

有機酸

貝類には、コハク酸と呼ばれる有機酸が含まれます。コハク酸もうま味のひとつで、貝類のほかにない、独特のうまみです。

うま味の相乗効果

代表的なうま味は、以上の4種類です。そして、このうち複数のうまみが合わさると、単独のものよりも、うま味を何倍も強く感じることが分かっています。つまり、いくつかのうまみを組み合わせて使うことで、うま味をより活かすことができます。

例えば、だしについて考えてみましょう。昆布だけ、鰹節だけでだしをとることもできます。ですが、有名なのは昆布と鰹節の合わせ出汁です。

材料も増えるし、費用もかさむし、それでも合わせ出汁がよく使われるのはなぜでしょう。それは、異なる種類のうま味が合わさることで、より強くうま味を感じるからだと考えられます。

うま味?うまみ?旨味?

うま味、と聞くとなんだかややこしく感じるのは、うまみや旨味との違いがはっきりしないためです。

うまみの定義は?

「うまみ」を辞書で調べてみましょう。

1㋐食物のうまい味。また、うまい度合い。おいしさ。「材料の―を生かして調理する」

https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A8%E3%81%BF

㋑かつお節・昆布・シイタケなどでとった、だしの味。→旨み調味料

2 技芸などの巧みさ。「汚れ役に―を出す」

3 仕事・商売などで利益やもうけが多いというおもしろみ。「あまり―のない商売」

日常的に使うのは「うまみ」「旨味」

うまみを生かすとか、うまみを感じるとか、私たちが食べ物について話すときに使うのは「1㋐=おいしさ」のことが多いです。

うま味は基本の味

うま味と書く場合や、英語でUMAMIといった場合は「1㋑=5番目の味」の意味です。うま味調味料というのは、なんとなく美味しい調味料ではなく、うま味を足す調味料、という意味です。

うま味の強い食材&うま味を増やす

それでは、うま味の強い食材はどのようなものがあるのでしょうか?また、うま味を増やすことはできるのでしょうか?こちらの記事で紹介しています。

うま味ついて、こちら「おいしさの科学」を参考にしました。味に関して疑問に思ったときは、真っ先にこの本を調べる、わたしの愛読書です。